Teil I

* Die göttliche Mutterschaft Mariens ist eigentliche Wurzel der marianischen Andacht

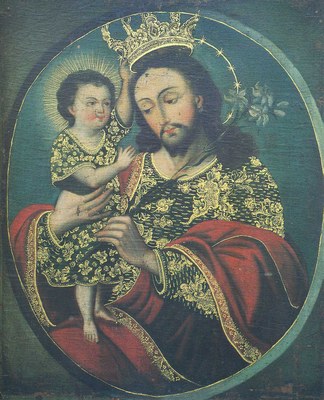

Dann setzt Gott fest, dass nach der Heiligsten Dreifaltigkeit ein menschliches Geschöpf den höchsten Platz einnimmt, dass das „nec plus ultra“ der ganzen Schöpfung ist. Eine Art Hierarchie wird eingerichtet: Gott, der unendliche, unvergleichbar jeglicher Kreatur; dann kommt Unser Herr Jesus Christus bei dem die geschaffene Natur in der hypostatischen Union mit der zweiten Person der Dreifaltigkeit aufgenommen wird; als nächstes kommt dann eine reine Kreatur, und diese ist die Mutter Gottes.

Wir sehen, dass hier eine Art Hierarchie eingerichtet wurde, was etwas Bewundernswertes ist, doch mit vielen Strebepfeilern, die wie Stützpunkte das Gebilde aufrechterhalten: die Engel bleiben so halb beiseite, denn es ist mit der menschlichen Natur, mit der sich die hypostatischen Union realisiert, und gleich danach kommt ein reines menschliches Geschöpf. Da es aber kein eigentliches Zwischengeschöpf zwischen Gott und den Menschen gibt, ist dieses reine Geschöpf ein verbindender Bogen, ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der vollkommenste Spiegel Gottes, der nur eine reine Kreatur sein kann. Hier haben wir die Stellung der Mutter Gottes.

Als Mutter Gottes, eingesetzt als die Königin der Engel, als Königin der Menschen, als Königin des Himmels und der Erde. Sie wurde bekleidet mit allen anderen Eigenschaften, allen anderen Gnaden, mit allen anderen Titeln, die sie besitzt, einschließlich des der Allvermittlerin, weil sie die Mutter Gottes ist.

So verweist das heutige Fest unsere Aufmerksamkeit und unsere Frömmigkeit auf das, was in gewisser Hinsicht die eigentliche Wurzel, der Urgrund der Marienverehrung ist: die göttliche Mutterschaft Unserer Lieben Frau.

* Es ist dem liturgizistischen Geist eigen, nur den höchsten Titel Marias zu verehren und alle anderen zu verachten

Das kann aber auch zu Fehlinterpretationen führen.

Vor etwa zwanzig Jahren hörte ich von einer Person, die die Kongregation in der Pfarrei St. Therese vom Kinde Jesu gründen wollte, und lud ein paar junge Leute zu dieser Kongregation ein. Es wurde diskutiert, bereits aber schon infiziert durch den liturgischen Virus, welchen Namen die neue Kongregation erhalten sollte. Einer von ihnen sagte: „Die Kongregation soll den Namen ,Unsere Liebe Frau Mutter Gottes‘ heißen.“ Nichts einzuwenden.

-„Aber warum hast du diesen ungewöhnlichen Titel gewählt?“

Antwort:

– „Weil letztendlich, das einzige was an Maria zählt, ist, dass sie Mutter Gottes ist. Alles andere ist nichts.”

Hier tritt bereits eine Unausgewogenheit ein. Es ist das gleiche wenn man sagen würde: an einem Baum, das einzige, was zählt, ist der Stamm. Das Geäst, die Blätter, die Blumen, die Früchte haben keine Bedeutung. Wenn man schon die richtige Lehre akzeptiert, sie aber von aller Komplexität, die sie enthält, reinigen will, all die Vielfalt von Titeln auszuklammern, um allein den Stamm beizubehalten, ist bereits eine falsche Position.

Wir spüren hier den Hauch des simplen, liturgizistischen, protestantischen Geistes unter dem Vorwand, zu den Wurzeln zu gehen und den Rest des Baumes nicht zu beachten. Der katholische Geist ist das Gegenteil: Diesem Titel Mariens hoch verehren, ihm Respekt gebühren, wie er es verdient, aber begierig, aus diesem Titel alle möglichen Konsequenzen zu ziehen.

Wir spüren hier den Hauch des simplen, liturgizistischen, protestantischen Geistes unter dem Vorwand, zu den Wurzeln zu gehen und den Rest des Baumes nicht zu beachten. Der katholische Geist ist das Gegenteil: Diesem Titel Mariens hoch verehren, ihm Respekt gebühren, wie er es verdient, aber begierig, aus diesem Titel alle möglichen Konsequenzen zu ziehen.

Man soll also offen sein für die Tausend Aufrufungen, die es schon gibt und für weitere, die bis zum Ende der Welt noch geschaffen werden, um Maria unter diesem oder jenem Aspekt zu verehren, der immer eine Folge ihrer göttlichen Mutterschaft ist.

* Die kostbarste Gnade, die wir durch die Andacht zu Maria erhalten können, ist eine echte mütterliche Beziehung, die sie mit uns eingehen will

Es scheint mir, dass diese Anrufung einen sehr wichtigen Inhalt hat: dass die Gottesmutter Maria, weil sie Mutter Gottes ist, durch eine Reihe von Konsequenzen, unter einem besonderen Aspekt die Mutter der Menschen ist, und folglich unsere Mutter.

Ich glaube, dass die kostbarste Gnade, die wir in Sachen Marienverehrung erhalten können, ist, wenn sie darin einwilligt, durch erhabene Bande mit jedem von uns eine wirklich mütterliche Beziehung einzugehen. Das kann auf tausend Weisen geschehen, aber im Allgemeinen offenbart sie sich als Mutter, wenn sie uns aus irgendeiner Schwierigkeit auf eine Art herausführt, die uns völlig unvergesslich bleibt. Oder wenn sie uns ein Fehltritt verzeiht, der eigentlich nicht hätte vergeben werden können, aber den sie mit einer jener Gütigkeit, die nur Mütter haben, an uns vorbeigeht, vergibt und beseitigt, so wie unser Herr Jesus Christus im Vorbeigehen einen Aussätzigen von seiner Lepra geheilt hat. Und so gründlich, dass nichts mehr übrig bleibt.

In der Tat verdiente dort nicht verziehen zu werden, es gab keine mildernde Umstände, nichts verdiente dort als nur den Zorn Gottes, aber sie, als Mutter, mit ihrer souveränen Macht und mit einer Nachsicht, die nur Mütter haben, löscht sie mit einem Lächeln jede Schuld aus, und die Vergangenheit ist verbrannt und völlig vergessen.

Maria teilt solche Gnaden aus, und manchmal so, dass für ein ganzes Leben in der Seele eine Überzeugung wie mit Feuer eingeprägt wird, aber mit einem Feuer, das ein Feuer vom Himmel und kein Feuer von der Erde und noch weniger ein Feuer aus der Hölle ist, mit Feuer in der Seele diese Überzeugung eingeprägt wird, dass wir tausendmal zu ihr unsere Zuflucht nehmen können, in tausendmal schlimmeren unentschuldbaren Umständen, und sie wird uns immer wieder verzeihen, weil sie uns eine Tür der Barmherzigkeit geöffnet hat, die niemand schließen kann.

* Wir leben von einem Barmherzigkeitskredit, den Maria für uns eröffnet hat

Ich glaube, meine lieben Freunde, wenn diese Behauptung dem Glauben entspricht, es ist genau das, von dem wir leben. Es ist ein Kredit der Barmherzigkeit, den Unsere Liebe Frau für uns eröffnet hat. Aber von einer Barmherzigkeit, wie es sie selten gegeben hat, und wir sie daher nicht verdient haben, weil wir trotzdem alles weiterhin tun; sie hat aber dennoch noch einmal ein Lächeln, noch einmal eine Vergebung für uns, sie fischt uns noch einmal aus dem Schlamm. Das erinnert mich an ein Wort, das, wenn ich mich nicht irre, in der Apokalypse vorkommt: „Weil sie schwach waren, habe ich ihnen eine Tür geöffnet, die kein Mensch schließen kann“ (vgl. Offb 3,8) Ich sah hierin eine Anwendung an die Verehrung des Heiligen Herzen Jesu. Ich finde es äußerst legitim.

Ich denke, es ist auch sehr legitim, dies auf das Unbefleckte Herz Mariens und das Mütterliche Herz Mariens für uns anzuwenden.

Wenn man von einer besonderen Gnade unserer Bewegung spricht, heißt es nicht, dass es sich um eine verdiente Gnade handelt, sondern von der Gottesmutter ganz unverdient gegeben, weil sie sie geben will.

Ich kenne keine fühlbarere Wahrheit, die unserer Liebe und Dankbarkeit würdiger wäre. Weil, um ein schäbiges Bild zu geben, was mir gerade einfällt, wir stehen zur Muttergottes, wie Brasilien zu den Vereinigten Staaten: Wir zahlen unser Darlehen zurück, holen uns aber neue, in denen die Zinsen des bisherigen Darlehens einbezogen sind. Wir sind festgefahren und sitzen in der Klemme.

Mit dem Unterschied, dass sie uns behandelt, wie die Vereinigten Staaten sehr weit davon entfernt sind, unser Land zu behandeln. Wenn also die Gottesmutter am Ende dieses Tages uns eine Gnade gibt, ob wir mit uns zufrieden sind oder nicht, wenn sie uns die Gnade gibt, in den Tiefen unserer Seelen ein besonderes Gefühl des Vertrauens zu haben, ist es nicht weil wir ein Anrecht darauf haben, mit uns selbst zufrieden zu sein, sondern weil wir wissen, wie gut sie ist. Wenn sie uns diese Gnade gibt, glaube ich, dass der Tag und die Woche gut bezahlt worden sind.

Plinio Correa de Oliveira, Vortrag „Heiliger des Tages“ am 11. Oktober 1963.

Freie Übersetzung aus dem Portugiesischen. Der Originaltext ist die Abschrift einer Aufzeichnung, wurde vom Urheber nicht revidiert.