Teil I

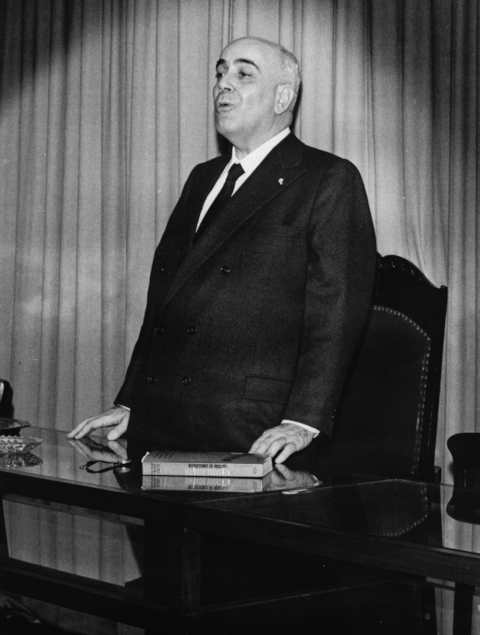

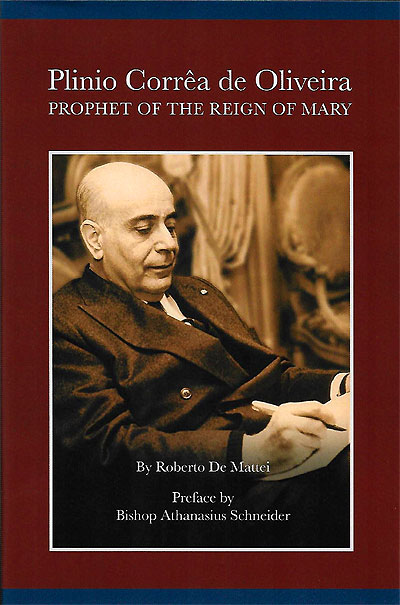

Prof. Plinios tiefgründige Gedanken kommen aus einem intellektuellen Leben, das nicht einfach eine Ansammlung von Lehren war, die durch Bücher gewonnen wurden. Seine Weisheit ergab sich auch aus einem Vergleich seiner ständigen Reflexionen mit dem, was er in allen Bereichen um sich herum sah. Er hat jedoch nie behauptet, ein Monopol auf diese Methode zu haben.

„Ich behaupte“, sagte er, „dass wir mit Abstand unser eigenes bestes Buch sind. Wir sind nicht [nur ein] Buch; jeder von uns ist eine Bibliothek, die immens mehr enthält als Bibliotheken mit Büchern. Niemals hat jemand alles geschrieben, was in den Köpfen einer Person existieren kann.“

„Ich behaupte“, sagte er, „dass wir mit Abstand unser eigenes bestes Buch sind. Wir sind nicht [nur ein] Buch; jeder von uns ist eine Bibliothek, die immens mehr enthält als Bibliotheken mit Büchern. Niemals hat jemand alles geschrieben, was in den Köpfen einer Person existieren kann.“

Diese Art zu leben und zu denken war das Ergebnis der Tugend der Ruhe, über die Prof. Plinio häufig referierte. Seine ruhige Veranlagung erleichterte ihm das Erkennen des Guten, Wahren und Schönen. Dies wiederum ermöglichte ihm, das Gegenteil zu erkennen und abzulehnen. Meistens bedeutete diese Ablehnung ein tiefes Verständnis der revolutionären Irrtümer, die in ihren „verschleierten und embryonalen Formen“ verborgen waren.

Prof. de Mattei veranschaulicht diese Wahrnehmung des Irrtums mit dem Ausdruck der „weißen Häresie“. Prof. Plinio prägte diesen Begriff, um eine Häresie nicht im eigentlichen Sinne des Wortes zu beschreiben, sondern eine sentimentale, romantische Idee der katholischen Religion, in der „Tugend als etwas dem Heldentum Fremdes aufgefasst wird“. Dieser Begriff ist in den zahlreichen Darstellungen von Heiligen leicht zu erkennen als sanfte, rosige Individuen mit schwachem Willen und wenig Leiden.

Die historische Verkörperung dieses unheldenhaften Geistes war Monsignore Jacques-André Emery, der während der Zeit der Französischen Revolution lebte. Prof. Plinio bemerkte, dass dieser Geistliche oft mit heiligen Adligen inhaftiert war. Viele von ihnen standen heldenhaft der Guillotine gegenüber und starben als Märtyrer, weil sie sich weigerten, den „liberté-égalité“-Eid zu unterschreiben, zu dem dieser „heilige“ Priester ihnen geraten hatte. Prof. Plinio nannte diese Tendenz zum Kompromiss mit dem Bösen die „Denkweise der weißen Häresie“, die „eine Mentalität der Versöhnung und der Zugeständnisse verbreitet, die dazu neigt, die Kirche der Welt unterzuordnen“. Emery überlebte den blutigen Terror und seine pazifistische „Häresie“ diente dazu, diejenigen einzuschläfern, die sonst bereit gewesen wären, gegen den Fortschritt der Revolution zu kämpfen.

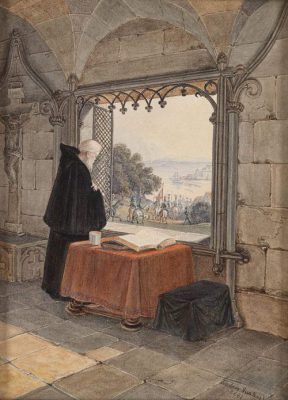

Das Gegenteil dieser entstellten Version des Katholizismus war das, was der mittelalterliche Ritter praktizierte, vor allem jene, die die Ritterorden dieser Zeit bildeten. Diese Rittermönche stellten den idealen Menschentyp dar, weil sie sich nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus formten. Ihre männliche Frömmigkeit zog Prof. Plinio an, da sie im Gegensatz zu der in der heutigen Welt vorherrschenden Feminisierung der Religion stand.

Prof. de Mattei erklärt, wie diese Ritter die plinianische Spiritualität verkörperten, die sowohl kämpferisch als auch ritterlich war. Die Mischung aus Militanz und Höflichkeit scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. Es könnte besser verstanden werden, wenn man den schönen Brauch dieser männlichen Krieger bei der heiligen Messe während der Lektüre des Evangeliums betrachtet. Voller katholischer Inbrunst zogen sie ihre Schwerter und hielten sie bis zum Ende der heiligen Lesung hoch. Diese tapfere Haltung bedeutete: „Wenn das Evangelium verteidigt werden muss, hier sind wir!“

Wie ein Ritter der alten Zeit widmete sich Prof. Plinio mit der gleichen Bereitschaft dem Kampf für die Verteidigung der katholischen Kirche und der christlichen Zivilisation. Prof. Plinios ritterliche Lebensweise und sein unnachgiebiger Widerstand gegen die Irrtümer der Revolution führten am meisten zu seiner Ablehnung durch diejenigen, die es vorzogen, ständig Zugeständnisse zu machen. So sorgten die angesehenen Schiedsrichter des 20. Jahrhunderts dafür, dass er nie ins Rampenlicht geriet.

Leider starb er am 3. Oktober 1995, ohne die von ihm so sehr ersehnte Errichtung des Reiches Mariens zu erleben. Trotzdem akzeptierte er den Willen Unserer Lieben Frau und verließ friedlich diese Erde, weil er die Gewissheit hatte, dass sie eines Tages triumphieren würde.

Seine Verehrung zur hl. Jeanne d’Arc spiegelte seine Hoffnungen für die Zukunft wider. Angesichts der offensichtlichen Niederlage glaubte sie weiterhin an die Mission, die sie von himmlischen Stimmen erhielt. Prof. Plinio ermutigte seine Anhänger, die Hoffnung auf den Sieg der Konterrevolution nicht zu verlieren. Er erinnerte sich oft an die Worte der sterbenden Jungfrau von Orleans: „Die Stimmen haben nicht gelogen, die Stimmen haben nicht gelogen!“

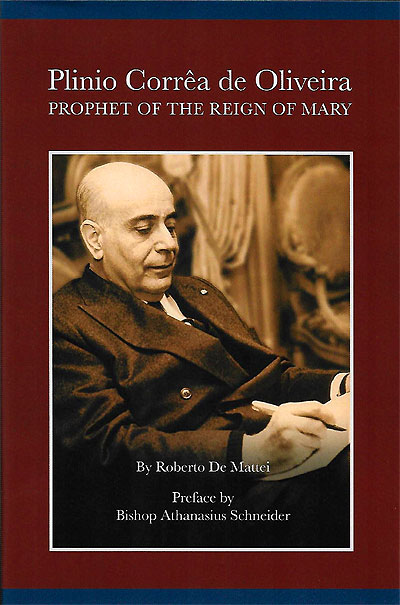

„Plinio Corrêa de Oliveira: Der Prophet des Reiches Mariens“ ist eine sehr wichtige Lektüre für diejenigen, die ein Vorbild suchen, um der Revolution in ihrem jeweiligen Leben entgegenzutreten und durch die turbulenten Gewässer unseres einundzwanzigsten Jahrhunderts zu navigieren. Noch wichtiger ist, dass es für diejenigen, die Schüler dieser konterrevolutionären intellektuellen und spirituellen Schule sein möchten, unbezahlbare Grundsätze liefert.

Quelle des englischen Originals am 31. Juli 2019:

https://www.returntoorder.org/2019/08/he-denounced-error-and-confided-in-our-ladys-triumph/

© Nachdruck der deutschen Fassung ist mit Quellenangabe gestattet.

In signierten Artikeln veröffentlichte Meinungen und Konzepte liegen in der alleinigen Verantwortung der Autoren.

Kaufen Sie das Buch