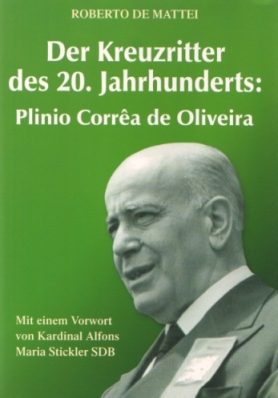

Roberto de Mattei: „Der Kreuzritter des 20. Jahrhunderts: Plinio Corrêa de Oliveira‘. TFP-Büro Deutschland, Frankfurt, 2004, Kapitel I, Abschnitt 9, SS 47-52.

Roberto de Mattei: „Der Kreuzritter des 20. Jahrhunderts: Plinio Corrêa de Oliveira‘. TFP-Büro Deutschland, Frankfurt, 2004, Kapitel I, Abschnitt 9, SS 47-52.

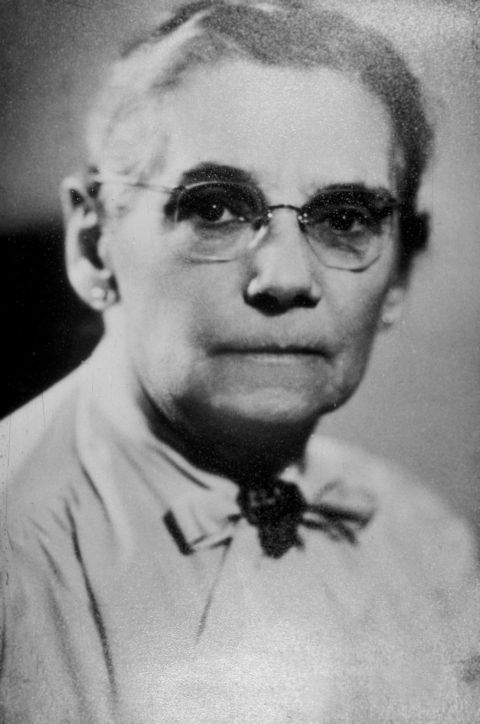

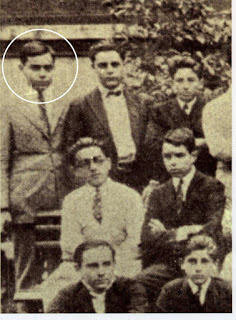

Im Februar des Jahres 1919 kam Plinio Corrêa de Oliveira im Alter von zehn Jahren auf das Gymnasium des von den Jesuitenpatres geleiteten St. Ludwigs–Kollegium, das traditionsgemäß von den Kindern der führenden Oberschicht São Paulos besucht wurde.(97) Wie es sein soll, fand die mütterliche Erziehung in der Schule ihre natürliche Fortsetzung und Weiterentwicklung. In den Unterweisungen der Jesuiten fand Plinio die Liebe zu dem methodischen Leben wieder, das ihm bereits seine Gouvernante Mathilde Heldmann (98) beigebracht hatte, und vor allem jenes militante Verständnis des geistigen Lebens, das seine Seele zutiefst anstrebte. (99)

In der Schule kam es dann zum ersten Zusammenstoß mit der äußeren Welt. Hier erwartete den jungen Plinio sein erstes Schlachtfeld, denn hier stieß er auf die „zwei Städte“ Augustins, vermengt wie Weizen und Unkraut, wie Getreidekorn und Stroh, von denen im Evangelium (100) die Rede ist. Und er verstand, daß das Leben des Menschen auf Erden ein harter Kampf ist, in dem nur der den Kranz empfängt, „der nach Vorschrift gekämpft hat“ (101). „Vita militia est“. (102) Das Neue Testament, vor allem aber die paulinischen Briefe bestehen immer wieder darauf, das das geistliche Leben des Christen ein Kampf ist. „Der Christ ist zum Kämpfen geboren“, behauptet Leo XIII. (103) „Das Wesen und die Grundlage allen christlichen Lebens besteht darin, nicht die verdorbenen Sitten der Welt zu unterstützen, sondern sie zu bekämpfen und ihnen mit Ausdauer zu widerstehen“. (104)

Vom hl. Ignatius lernte Plinio, daß „die Seele eines jeden Menschen ein Schlachtfeld ist, auf dem Gut und Böse gegeneinander kämpfen“ (105). Als Folge der Erbsünde besitzen wir alle unordentliche Neigungen, die uns zum Sündigen einladen; der Teufel sucht, diese zu fördern, während die himmlische Gnade uns hilft, sie zu besiegen und sie in Gelegenheit der Heiligung zu verwandeln. „Zwischen den Kräften, die ihn zum Guten oder zum Bösen führen, steht als Zünglein an der Waage die menschliche Willensfreiheit“ (106). Plinio gehörte sicherlich zu den Paulistaner Jungens seiner Generation, die P. Burnichon 1910 bei einem Besuch des St. Ludwig-Gymnasiums als „ernst, umsichtig, bedächtig“ beschrieb. „Ihr Gesichtsausdruck erhellt sich selten, das Lächeln scheint ihnen wenig vertraut zu sein; andererseits hat man mir versichert, daß sie fünf Stunden lang an der gleichen Stelle stillzustehen vermögen, um gelehrten Reden zu lauschen, was ihnen hin und wieder tatsächlich widerfährt. Unzweifelhaft beschert das Klima dieser Rasse eine frühzeitige Reife, die sicher ihre Vor- und Nachteile hat, daneben aber auch ein habituelles Phlegma, das keineswegs lebendige Eindrücke und heftige Gemütsausbrüche ausschließt.“ (107)

Im St. Ludwig-Gymnasium lernte der junge Plinio den radikalen Gegensatz zwischen der Welt der Familie und der der Kollegen mit ihren ersten Anzeichen von Bosheit und Unsittlichkeit kennen. Wie es unter Schülern oft zu geschehen pflegt, waren es die boshaftesten Jungen, die sich gegen die anderen durchsetzten: Die Reinheit wurde verspottet und verachtet, Schamlosigkeit und Vulgarität wurden als Zeichen von Männlichkeit und Erfolg hingestellt. Mit allen seinen Kräften lehnte er sich gegen diese Situation auf. Ihm war durchaus klar, daß es sich hier nicht um einen Einzelfall handelte, sondern daß dies die Folgen einer Mentalität waren, die der seiner Familie entgegengesetzt sein mussten. Wenn er diese Sinnesart übernähme, würde er mit seiner Reinheit auch all die Ideale verlieren, die in seinem Herzen aufblühten. Ihm wurde klar, daß die Religion die Grundlage aller Dinge war, die er liebte, und so entschied er sich für einen Kampf ohne Unterlass für jene Weltanschauung, die ihm anerzogen worden war. Auf diese Weise gelangte er zu einer Überzeugung, die im Laufe der Jahre immer rationalere Grundlagen finden sollte:

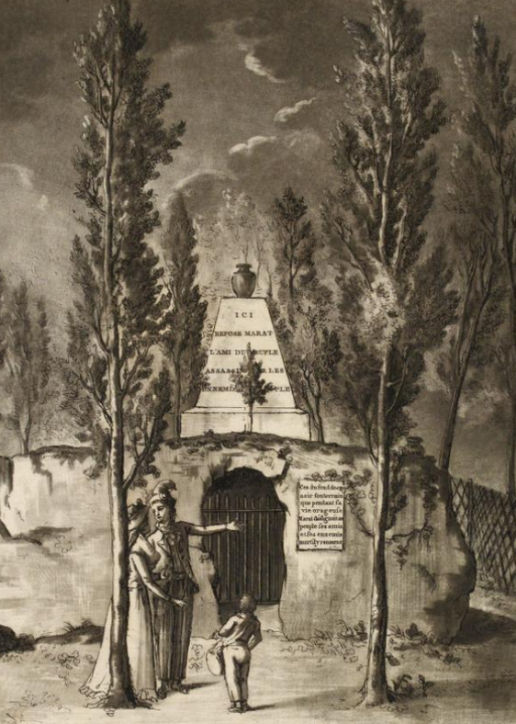

„Es war ein konterrevolutionäres Verständnis der Religion als einer verfolgten Macht, die uns die ewigen Wahrheiten lehrt, unsere Seele rettet, in den Himmel führt und unserem Leben einen Stil aufdrückt, der als einziger das Leben lebenswert macht. Daher kam mir der Gedanke, daß ich, zum Mann geworden, den Kampf gegen eine Lebensordnung aufnehmen müsste, die ich für revolutionär und böse ansah, um an ihrer Stelle eine Ordnung zu errichten, wie sie der katholischen Lebensordnung entsprach.“ (108)

Im Alter von 17 Jahren schloss Plinio 1925 seinen Gymnasialkurs ab. Später würde er in den Ängsten und der inneren Vereinsamung jener Jahre einen Ausdruck der schweren Krise sehen, die einen der wichtigsten Aspekte der Geschichte der Menschheit im 19. Jahrhundert und einen der Gründe ihrer tiefen Zerrissenheit ausmachen.

„Die Einstellung des 19. Jahrhunderts gegenüber der Religion und der Moral war eine zutiefst widersprüchliche. (…) Religion und Moral wurden nicht als etwas für alle Menschen Notwendiges und Verpflichtendes angesehen. Im Gegenteil, für jedes Geschlecht, jedes Alter, jeden gesellschaftlichen Stand gab es eine religiöse Lage und ein sittliches Verhalten, die dem, was das 19. Jahrhundert für das andere Geschlecht, für ein anderes Alter und andere Gesellschaftsschichten vorschrieb, entgegengesetzt waren. Das 19. Jahrhundert bewunderte den „Köhlerglauben“ in seiner Einfachheit und Reinheit, machte aber gleichzeitig den Glauben eines Wissenschaftlers als unbewusstes Vorurteil lächerlich. Kinder durften glauben. Bei Jugendlichen und Erwachsenen war der Glaube jedoch verpönt. Höchstens wurde er noch dem Alter zugestanden. Von der Frau verlangte man Reinheit. Vom Mann aber forderte man geradezu die Unreinheit. Der Arbeiter hatte Disziplin zu halten. Den Denker aber feierte man ob seines revolutionären Geistes.“ (109)

Bei der Gelegenheit dieser Rede hat sich Plinio den Mitschülern seiner Generation zuwenden und sie mit begeisternden Worten zu Kampf und Heroismus aufgerufen:

„Wir verstehen das Leben nicht als Fest, sondern als Kampf. Unser Ziel ist das eines Helden und nicht eines Sybariten. Über diese Wahrheit, die ich euch heute wiederhole, haben wir tausendmal nachgedacht (…). Stellt Christus in die Mitte eures Lebens. Lasst alle eure Ideale in ihm zusammentreffen. Angesichts des großen Kampfes, der die nobelste Berufung eurer Generation darstellt, wiederholte der hl. Martin von Tours den berühmten Satz: Domine, non recuso laborem.“ (110)

Der Tradition seiner Familie folgend, immatrikulierte sich Plinio Corrêa de Oliveira 1926 an der Rechtsfakultät der Universität São Paulo. Der junge Mann, der sich gern der Betrachtung hingab und viel las, begann nun neben dem Jurastudium auch die philosophische, die moralische und geistige Kultur zu pflegen. Zu den Werken, die er in diesen Jahren las und die seine Bildung zutiefst beeinflussen sollten, gehörten die „Abhandlung über das Naturrecht“ des Jesuitenpaters Luigi Taparelli d’Azeglio (111) sowie „Die Seele eines jeden Apostolats“ von dem Trappisten-Abt Jean Baptiste Chautard (112). Dieses Werk, dem seine besondere Vorliebe galt, bildete ein wertvolles Gegengift gegen die „Häresie der Aktion“ (113), die zu einem Kennzeichen der damaligen Zeit zu werden begann. Ihr setzt Abt Chautard das innere Leben entgegen, das er als „den Zustand einer Seele“ definiert, „die reagiert, um die natürlichen Neigungen zu beherrschen, und sich die Gewohnheit anzueignen sucht, alles nach den Anweisungen des Evangeliums und dem Beispiel Christi zu beurteilen und sich nach diesen zu richten.“ (114)

Plinio Corrêa de Oliveira hat diese geistige Haltung seit dem Jugendalter zutiefst geliebt und gelebt. Obwohl er sich seit seiner frühesten Jugend der Aktion und dem öffentlichen Apostolat widmete, vergaß er doch nie, mit Hilfe eifriger und ständiger Übung der geistigen Fähigkeiten, sein inneres Leben zu entwickeln.

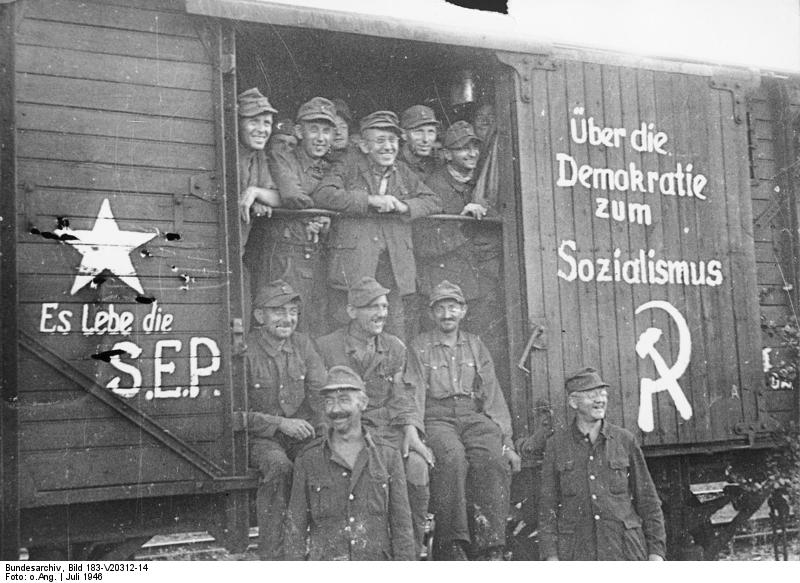

Das von Pius X. aufgezeigte Ideal der Restauration der katholischen Zivilisation schien angesichts des verworrenen Panoramas der zwanziger Jahre, die die Entstehung und Verbreitung des Kommunismus und des Faschismus und die Durchsetzung eines der traditionellen Lebensweise radikal entgegengesetzten amerikanischen way of life erlebten, noch in weiter Ferne zu liegen. Im Herzen des jungen brasilianischen Studenten bildete sich jedoch im Laufe dieser Jahre das Bewusstsein einer Berufung heraus. (115) Diese war auf geheimnisvolle, vorsehungshafte Weise mit der unerfüllten Aufgabe des großen Papstes verbunden, der seit seiner ersten Enzyklika, E supremi Apostolatus vom 4. Oktober 1903, die Devise „Instaurare omnia in Christo“ (Eph 1,10) als Programm seines Pontifikats und Ziel für das beginnende 20. Jahrhundert gewählt hatte.

Alles wiederherstellen in Christus meint „nicht nur das, was eigentlich zur göttlichen Sendung der Kirche gehört, nämlich die Seelen zu Gott zu führen, sondern auch das, was (…) auf natürliche Weise von dieser göttlichen Sendung abzuleiten ist: die christliche Zivilisation mit jedem einzelnen und allen sie bildenden Elementen“. (116)

Plinio Corrêa de Oliveira würde eines Tages seine eigene Berufung mit folgenden Worten beschreiben:

„Als ich noch sehr jung war, betrachtete ich hingerissen die Ruinen der Christenheit. An sie hängte ich mein Herz. Dem Künftigen kehrte ich den Rücken zu und machte aus jener segensreichen Vergangenheit meine Zukunft …“. (117)

Fussnoten

(97) Das Gymnasium St. Ludwig war 1867 in Itú gegründet worden und zog später in das imposante Gebäude Nr. 2324 an der Avenida Paulista in São Paulo um. Der Rektor der Schule war zu dieser Zeit P. João Baptista du Dréneuf (1872-1948) (vgl. A. GREVE SJ, Fundação do Colégio São Luiz. Seu Centenário, 1867-1967, in A.S.I.A. Nr. 26 (1967), S. 41-59). Zu den Lehrern des jungen Plinio zählte P. Castro e Costa, der ihm dann auch im Kampf um die Katholische Aktion zur Seite stehen sollte, und den er in den fünfziger Jahren in Rom wiedersehen würde (vgl. J. CLÁ DIAS, Dona Lucília, a. a. O. Bd. I, S. 203).

(98) Mathilde Heldmann stammte aus Regensburg und hatte bereits das Amt einer Gouvernante in mehreren aristokratischen Häusern Europas ausgeübt. „Eine der größten Wohltaten, die wir unserer Mutter verdanken, bestand darin, daß sie das ,Fräulein‘ eingestellt hat“, konnte man öfters aus dem Munde Plinio Corrêa de Oliveiras vernehmen (J. CLÁ DIAS, Dona Lucília, Bd. I, S. 203).

(99) Zum „militanten“ Verständnis der christlichen Spiritualität vgl. Pierre BOURGUIGNON, Francis WENNER, Combat spirituel, in DSp. Bd. II,1 (1937), Sp. 1135-1142; Umile BONZI DA GENOVA, Combattimento spirituale, in DSp. Bd. X (1980), Sp. 1210-1233.

(100) Mt 13, 24-27.

(101) 2 Tim 2,5.

(102) Ijob 7,1.

(103) Leo XIII. in der Enzyklika Sapientiae Christianae vom 10. Januar 1890, in La pace interna delle nazioni, Bd. III (1959), S. 192.

(104) Leo XIII. in der Enzyklika Exeunte iam anno vom 25. Dezember 1888, in Le fonti della vita spirituale, Bd. II, S. 345, 358 (S.337-359).

(105) Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA, Lutar varonilmente e lutar até o fim, in Catolicismo Nr. 67 (Juli 1956), S. 2.

(106) Ibid.

(107) Joseph BURNICHON, Le Brésil d’aujourd’hui, Perrin, Paris 1910, S. 242.

(108) Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA, Memórias. Unveröffentlicht.

(109) Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA, Discurso no encerramento do ano de 1936 no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, in Echos Nr. 29 (1937), S. 88-92.

(110) Ibid.

(111) Über den Jesuiten Luigi TAPARELLI D’AZEGLIO (1793-1862), Verfasser des berühmten theoretischen Traktats über das Naturrecht, wieder aufgelegt in 2 Bänden bei La Civiltà Cattolica, Rom 1949 (1940-1943), in dem die Beziehungen von Recht, Moral und Politik im Lichte der katholischen Lehre scharfsinnig analysiert werden, s. Robert JACQUIN, Taparelli, Lethielleux, Paris 1943, und die Stimme von Pietro PIRRI S.J. in EC, Bd. XI (1953), Sp. 1741-1745.

(112) Abt Jean-Baptiste CHAUTARD, L’âme de tout apostolat, Office Français du Livre, Paris 1947. „Beim Lesen der wunderbaren Seiten dieses Buches, dessen Inbrunst streckenweise an die ‚Nachfolge Christi‘ erinnert, nimmt man ohne weiteres die Schätze der Empfindsamkeit wahr, die seine große Seele hütete“ (Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA, Almas delicadas sem fraqueza e fortes sem brutalidade, in Catolicismo Nr. 52 (April 1955). Der Abt Jean Baptiste Chautard ist am 12. März 1858 in Briançon geboren. Er trat in den Zisterzienser-Orden der strengen Observanz ein, wurde 1897 zum Abt des Trappistenklosters Chambaraud (Grenoble) gewählt und 1899 zum Abt von Sept-Fons (Moulins). Während seiner langen Regierungszeit musste er sich mit weltlichen Problemen auseinandersetzen, die seinen Orden betrafen, den es gegen die antireligiöse Politik seiner Zeit zu verteidigen galt. Als vollkommenes Beispiel der in Die Seele eines jeden Apostolats beschriebenen Verbindung von kontemplativem und aktivem Leben verstand er es, sich mit seiner Persönlichkeit gegen den Minister Clémenceau durchzusetzen und ihn dazu zu bringen, seine Haltung gegen die kontemplativen Orden zu mäßigen. Er starb am 29. September 1935 in Sept-Fons.

(113) Die „Häresie der Aktion“, verstanden als eine aktivistische, naturalistische Weltsicht, die die entscheidende Rolle der Gnade im menschlichen Leben verkennt, war ein Kennzeichen des „katholischen Amerikanismus“ des ausgehenden 19. Jahrhunderts; sie wurde von Leo XIII. in dem apostolischen Schreiben Testem Benevolentiae vom 22. Januar 1899 (in Acta Leonis XIII., Bd. XI, Rom 1900, S. 5-20) verurteilt. Vgl. Emanuele CHIETTINI, Americanismo, in EC, Bd. I (1950), Sp. 1054-1056); G. PIERREFEU, Americanisme, in DSp, Bd. I (1937), Sp. 475-488); H. DELASSUS, L’américanisme et la conjuration anti-chrétienne, Desclée de Brouwer, Lille 1899; Thomas McAVOY, The Americanist Hersey in Roman Catholicism 1895-1900, University of Notre Dame Press, Notre Dame (Ind.) 1963; Robert CROSS, The emergence of Liberal Catholicism in America, Harvard University Press, Harvard 1967; Ornella CONFESSORE, L’americanismo cattolico in Italia, Studium, Rom 1984.

(114) J.-B. CHAUTARD, L’âme de tout apostolat, S. 14.

(115) „Illos quos Deus eligit, ita praeparat et disponit ut id ad quod eliguntur, inveniantur ideonei“ (Hl. THOMAS VON AQUIN, Summa Theologica, III, 27, 4c). Die Berufung ist die besondere Weise, nach der Gott will, daß sich seine Erwählten entwickeln. Als Erwählte werden sie ausgesucht und dementsprechend vorbereitet und gerüstet, um für das Ziel, das Gott ihnen seit aller Ewigkeit bestimmt hat, geeignet zu sein.

(116) Hl. PIUS X., Enzyklika Il fermo proposito vom 11. Juni 1905, in Bd. IV, Il laicato (1958), S. 216.

(117) Diese Worte Plinio Corrêa de Oliveiras sind in seiner Handschrift als Epigraph in dem Buch Ein halbes Jahrhundert antikommunistischen Heldenkampfes zu finden.