Plinio Corrêa de Oliveira

Als ich die spannende Biographie des litauischen Bischofs Teofilius Matulionis erhielt, die durch die eifrige Initiative meines Freundes, Pater Francisco Gavenas, ins Portugiesisch übersetzt wurde, ging ich auf eine andere Art und Weise vor, als ich es normalerweise bei einem neuen Buch mache.

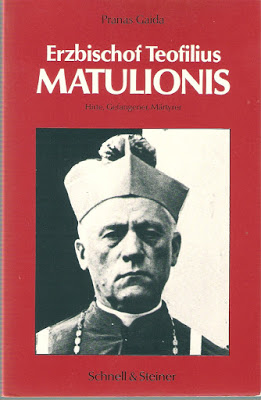

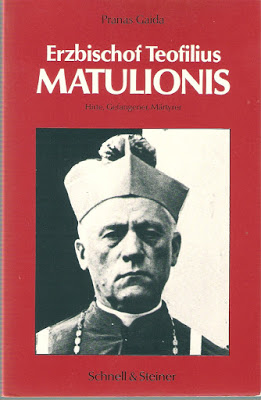

In der Tat — außer für ganz besondere Umstände — schien es mir immer ein wenig ungeordnet zu sein, zuerst die Fotos eines Buches anzusehen, und erst dann es zu lesen. Und doch war es genau das, was ich tat, als ich das Buch „El hombre de Dios“ (Der Mann Gottes) von P. Pranas Gaida, dem Postulator des Seligsprechungsprozess von Bischof Matulionis, bekommen hatte. Als ich den Einband betrachtete, war dort ein Bild des großen litauischen Bischofs. Sein Gesichtsausdruck verursachte sofort einen so tiefen Eindruck auf mich, dass ich das Buch auf der Suche nach anderen Fotos von ihm durchblätterte. Da ich sie reichlich vorgefunden habe, und jedes eindrucksvoller als das andere war, habe ich jedes einzelne analysiert. Was bedeutet, dass ich aufeinanderfolgende Eindrücke des Respekts gesammelt und, ich wage zu sagen, eine tiefe Sympathie empfunden habe, bis ich schließlich das letzte Bild eingehend betrachtete.

In der Tat — außer für ganz besondere Umstände — schien es mir immer ein wenig ungeordnet zu sein, zuerst die Fotos eines Buches anzusehen, und erst dann es zu lesen. Und doch war es genau das, was ich tat, als ich das Buch „El hombre de Dios“ (Der Mann Gottes) von P. Pranas Gaida, dem Postulator des Seligsprechungsprozess von Bischof Matulionis, bekommen hatte. Als ich den Einband betrachtete, war dort ein Bild des großen litauischen Bischofs. Sein Gesichtsausdruck verursachte sofort einen so tiefen Eindruck auf mich, dass ich das Buch auf der Suche nach anderen Fotos von ihm durchblätterte. Da ich sie reichlich vorgefunden habe, und jedes eindrucksvoller als das andere war, habe ich jedes einzelne analysiert. Was bedeutet, dass ich aufeinanderfolgende Eindrücke des Respekts gesammelt und, ich wage zu sagen, eine tiefe Sympathie empfunden habe, bis ich schließlich das letzte Bild eingehend betrachtete.

Wahrhaftig habe ich im Laufe meines Lebens selten so tiefe und so geistesklare Physiognomien gefunden, die zugleich von einer Güte geprägt waren, wie die des verstorbenen Bischofs von Kaisiadorys in Litauen. Sofort begann ich mit der Lektüre der kurz gehaltenen, dichten und anziehenden Beschreibung seines Lebens.

Gleich zu Beginn dieser Lektüre kamen mir zwei Empfindungen auf, die mich teilten. Eine war der Wunsch wenigsten die wichtigsten Ereignisse des Lebens von Bischof Matulionis kennenzulernen, bei denen es ihm gegeben war, seine edle und entschlossene Persönlichkeit zu bilden. Die andere, die man bei einem lebenserfahrenen Menschen wie mir verstehen kann, war die Befürchtung im Buch auf einiges zu stoßen, dass, wenn auch geringfügig, den Glanz dieser hervorragenden Persönlichkeit trüben könnte. Doch bevor ich zum Schluss der Beschreibung seines harten und heldenhaften Lebens kam, hatte ich schon keine Bedenken mehr, irgendetwas Enttäuschendes vorzufinden. Es dauerte nicht lange, um mich zu überzeugen, dass die Seele des großen Bischofs und Martyrers aus einem Stück geformt war. So würde sie sich aufrecht halten inmitten der Getöse aller Kämpfe, oder, sollte sie wanken und das Gleichgewicht verlieren, würde sie wie ein Block zu Boden fallen. Bei jedem Schritt, den ich beim Lesen weiterkam, wurde es mir immer deutlicher, dass Msgr. Matulionis seine Seele unversehrt und rein bewahren würde, bis zum glorreichen Tag, an dem er dem Ruf seines Schöpfers folgend, sich von dieser Erde zum Himmel aufschwingen würde.

Gleich zu Beginn dieser Lektüre kamen mir zwei Empfindungen auf, die mich teilten. Eine war der Wunsch wenigsten die wichtigsten Ereignisse des Lebens von Bischof Matulionis kennenzulernen, bei denen es ihm gegeben war, seine edle und entschlossene Persönlichkeit zu bilden. Die andere, die man bei einem lebenserfahrenen Menschen wie mir verstehen kann, war die Befürchtung im Buch auf einiges zu stoßen, dass, wenn auch geringfügig, den Glanz dieser hervorragenden Persönlichkeit trüben könnte. Doch bevor ich zum Schluss der Beschreibung seines harten und heldenhaften Lebens kam, hatte ich schon keine Bedenken mehr, irgendetwas Enttäuschendes vorzufinden. Es dauerte nicht lange, um mich zu überzeugen, dass die Seele des großen Bischofs und Martyrers aus einem Stück geformt war. So würde sie sich aufrecht halten inmitten der Getöse aller Kämpfe, oder, sollte sie wanken und das Gleichgewicht verlieren, würde sie wie ein Block zu Boden fallen. Bei jedem Schritt, den ich beim Lesen weiterkam, wurde es mir immer deutlicher, dass Msgr. Matulionis seine Seele unversehrt und rein bewahren würde, bis zum glorreichen Tag, an dem er dem Ruf seines Schöpfers folgend, sich von dieser Erde zum Himmel aufschwingen würde.

Dieser Martyrerbischof erinnert mich an den bekannten Spruch, der das Heilige Kreuz rühmt, an das der Sohn Gottes durch sein erlösendes Opfer den Menschen die Tore des Himmels geöffnet hat: „Stat crux dum volvitur orbis“ (das Kreuz steht fest, während der Erdball [die Welt] sich weiterdreht).

Dieser Spruch erinnert an das Leben des echten Hirten, des Msgr. Matulionis. Während um ihn und seinem Wirken, seiner lieben Diözese und seines Vaterlandes, in den Ereignissen des internationalen politischen Hintergrunds, der Nazismus und der Kommunismus unaufhörlich ihre verbrecherische und makabre Farándola tanzten, verhielt sich Msgr. Matulionis heldenhaft, immer treu der Kirche Christi, dessen heiliges Kreuz er in seine Rechte hielt und hoch empor hob, von den ersten bis zu den letzten seiner Lebensschritten. Als Seminarist, dann als Pfarrer und zuletzt als Bischof, sei es unter dem Zarenregime, dann unter der grausamen Fuchtel des kommunistischen Regimes, das ihn unaufhörlich und ohne Erbarmen verfolgte, ihn etliche Male in den Kerker schleppte, sei es in der Pracht der Kirchen und der katholischen Liturgie, letztlich in den Prunkvollen Räumlichkeiten des apostolischen Hofes in Rom, in denen er den regierenden Papst Pius XI. besuchte, Msgr. Matulionis blieb immer derselbe. Genauso wie er nun in den himmlischen Gefilden zu Füßen der Muttergottes und ihres göttlichen Sohnes für seine in Litauen und über die Welt verstreuten Landsleute betet.

Am Schluss der Lektüre dieser so markanten Biographie prägte sich in mein Herz die ergreifende Szene in der Privataudienz mit Pius XI., dem Papst der zwei großen Enzykliken, „Divini Redemptoris“ gegen de Kommunismus und „Mit brennender Sorge“ gegen den Nationalsozialismus. Als er sich dem Stellvertreter Christi näherte, kniete Msgr. Matulionis nieder. Der Heilige Vater erhob ihn und kniete selbst vor dem Bischof nieder und sagte: „Du bist ein Martyrer! Du musst mich zuerst segnen!“ Es fiel Matulionis nicht leicht, dieser unerwarteten Bitte nachzukommen, aber er gehorchte, legte seine zitternden Hände auf das Haupt des Heiligen Vaters und sprach mit aufgeregter Stimme die Segenworte. Erst dann durfte sich Bischof Teofilius zum Ringkuss hinknien.

Am Schluss der Lektüre dieser so markanten Biographie prägte sich in mein Herz die ergreifende Szene in der Privataudienz mit Pius XI., dem Papst der zwei großen Enzykliken, „Divini Redemptoris“ gegen de Kommunismus und „Mit brennender Sorge“ gegen den Nationalsozialismus. Als er sich dem Stellvertreter Christi näherte, kniete Msgr. Matulionis nieder. Der Heilige Vater erhob ihn und kniete selbst vor dem Bischof nieder und sagte: „Du bist ein Martyrer! Du musst mich zuerst segnen!“ Es fiel Matulionis nicht leicht, dieser unerwarteten Bitte nachzukommen, aber er gehorchte, legte seine zitternden Hände auf das Haupt des Heiligen Vaters und sprach mit aufgeregter Stimme die Segenworte. Erst dann durfte sich Bischof Teofilius zum Ringkuss hinknien.

Sicherlich werden die Bewunderer von Bischof Matulionis es beklagen, dass sie in dieser Biographie die ausführliche Beschreibung seiner vielen Heldentaten gegenüber dem Kommunismus, die ihm eine Ehrung des Heiligen Vaters veranlasste, die vielleicht nie ein Papst einem sterblichen erwiesen hat. Alle würden wir gerne alle Einzelheiten nicht nur einiger sondern aller Gegenüberstellungen mit den kommunistischen „Richtern“ und Folterern kennen lernen. Wir wollten uns an seiner Standhaftigkeit erbauen unter den täglichen Peitschenhiebe der Henker und der Demütigungen der Gefängniswärter. Genau wie wir ähnliches kennen aus dem Leben des großen Kardinal Mindszenty, Fürst-Erzbiscof von Esztergom in Ungarn, oder des unsterblichen Kardinal Stepinac, Erzbischof von Zagreb, Jugoslawien.

Doch die Erklärung für diese Einschränkung, die sich der Autor auferlegt hat, scheint einfach. Als P. Pranas Gaida diese Biographie schrieb, war weder der Eiserne Vorhang gefallen, noch wehte in Sowjetrussland die leichte Brise der Freiheit und die Veränderung der sogenannten UdSSR hatten noch nicht die spätere lockere Konföderation fast unabhängiger Staaten hervorgebracht und – vor allem – hatte Litauen noch nicht seine glorreiche Unabhängigkeit erlangt, die heute von nahezu 60 Staaten anerkannt wird.

Es ist anzunehmen, dass der Autor der Biographie (die erstmals in Rom 1981 herausgegeben wurde) befürchtete, dass mit einer detaillierten Schilderung der Fakten das antikommunistische Gefühl in den litauischen Kreisen Roms, die KGB veranlassen könnte, ihren Druck zu erhöhen und die Spannungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Moskau nur verschärfen würde. Was wiederum der hinterhältigen Ostpolitik, die der Kreml unter allen Umständen mit dem Vatikan unterhalten wollte, Hindernisse in den Weg gestellt würde. Der Autor hatte es dann wohl vorgezogen, alles, was die kommunistische Zensur nicht tolerieren würde, auszulassen: Ein harter zu zahlender Preis, damit diese so zusammengeschrumpfte Biographie von Hand zu Hand unter die unterdrückte Bevölkerung Litauens in Umlauf gebrachte werden konnte, um ihr den geistlichen Trost des Wohlgeruchs wenigstens einiger Aspekte des Lebens des Bischofs zu bringen, vor dem Pius XI. seine Knie beugte.

Auf jeden Fall bleibt hier der Ausdruck unseres heißen Wunsches, dass die nächste Ausgabe dieses Werkes mit all dem angereichert wird, was durch die kommunistische Tyrannei zu Verschweigen gezwungen wurde.

Auf jeden Fall bleibt hier der Ausdruck unseres heißen Wunsches, dass die nächste Ausgabe dieses Werkes mit all dem angereichert wird, was durch die kommunistische Tyrannei zu Verschweigen gezwungen wurde.

Dieser Text wurde geschrieben einige Tage nach dem Brasilien die glorreich erkämpfte Unabhängigkeit Litauens anerkannt hatte. Nachdem ich in der Eigenschaft des Präsidenten der Brasilianischen Gesellschaft zum Schutze von Tradition, Familie und Privateigentum – TFP und in meinem eigenen Namen den Präsidenten Litauens, Vytautas Landsbergis, für den kompletten und endgültigen Sieg der litauischen Nation über den unheimlichen sowjetischen Moloch gratuliere, möchte ich meine Freude zum Ausdruck bringen für die Tatsache, dass die weltweit 15 TFP-Gesellschaften aus fünf Kontinenten sowie weitere fünf TFP-Vertretungsbüros in fünf Ländern ihren begeisterten Einsatz für die Unabhängigkeit Litauens, das Land Mariens, geleistet haben, und zwar in einer Zeit als die mutige Nation von allen Regierungen des Westen fallen gelassen wurde und von den großen und mächtigen Medien der Freien Welt mit Kälte ignoriert wurde.

Um diese moralische Eiszeit zu brechen und dem Litauischen Volk ausdrucksvolle Ermutigung zukommen zu lassen, hat das große TFP-Netzwerk eine internationale Unterschriftensammlung organisiert — die zu einer der größten der Geschichte sein würde —, die die stolze Zahl von 5.212.580 Unterschriften erreichte. Die Mikrofilme der Unterschriftenlisten wurden von einer internationalen TFP-Abordnung dem Präsidenten Landsbergis im Regierungspalast in Vilnius überreicht.

Anschließend kam die TFP-Delegation der Einladung etlicher Persönlichkeiten des Landes nach. Am 8. Dezember 1990 reisten die TFP Vertreter vom Heiligtum der „Pforte der Morgenröte“ in Vilnius nach Kelme, zum Marienheiligtum in Siluva und zum „Hügel der Kreuze“ in der Nähe von Siulay. Die Kommission wurde von vielen Pfarreien auf dem Weg empfangen. Eine besondere Ehre war die Audienz mit dem Kardinal-Erzbischof von Kaunas und Primas von Litauen Vincentas Sladkevicius, der die TFP-Vertreter zu „Bürger Litauens“ erklärte.

Anschließend kam die TFP-Delegation der Einladung etlicher Persönlichkeiten des Landes nach. Am 8. Dezember 1990 reisten die TFP Vertreter vom Heiligtum der „Pforte der Morgenröte“ in Vilnius nach Kelme, zum Marienheiligtum in Siluva und zum „Hügel der Kreuze“ in der Nähe von Siulay. Die Kommission wurde von vielen Pfarreien auf dem Weg empfangen. Eine besondere Ehre war die Audienz mit dem Kardinal-Erzbischof von Kaunas und Primas von Litauen Vincentas Sladkevicius, der die TFP-Vertreter zu „Bürger Litauens“ erklärte.

Zum Schluss soll noch erwähnt werden, dass der Weg nach Litauen über Moskau führte, wo die Delegation liebenswürdigerweise in der Litauischen Botschaft untergebracht wurde, durch Vermittlung des litauischen Abgeordneten, Mitglied der Kommission für Auslandsbeziehung im Parlament und Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung Antanas Raças. Er war der von der Regierung ernannte offizielle Begleiter der TFP-Gruppe. Von Moskau nach Vilnius begleitete Bischof Juosas Zemaitis die TFP-Gruppe, der sich sehr bedankte was TFP für Litauen getan hatte.

Sowohl Präsident Landsbergis wie auch Mitglieder des litauischen Parlaments drängten, die Kommission sollte dem russischen Präsidenten Gorbatschow ein Brief mit dem Bericht der Aktion der TFP und das Ergebnis der Unterschriftensammlung überreichen. Dies geschah dann auch im Büro des Präsidenten bei einer zweiten Reise nach Moskau. Auf Wunsch des litauischen Präsidenten und des Parlaments enthielt der Brief auch einen energischen Protest gegen die ungerechte und grausame Behandlung des Kremls gegenüber Litauen. Wie zu erwarten, wurde die Delegation von Gorbatschow nicht empfangen. Der Brief wurde dann mit einem entsprechenden Protokoll einer Beamtin des Kreml zur Weiterleitung ausgehändigt.

Sowohl Präsident Landsbergis wie auch Mitglieder des litauischen Parlaments drängten, die Kommission sollte dem russischen Präsidenten Gorbatschow ein Brief mit dem Bericht der Aktion der TFP und das Ergebnis der Unterschriftensammlung überreichen. Dies geschah dann auch im Büro des Präsidenten bei einer zweiten Reise nach Moskau. Auf Wunsch des litauischen Präsidenten und des Parlaments enthielt der Brief auch einen energischen Protest gegen die ungerechte und grausame Behandlung des Kremls gegenüber Litauen. Wie zu erwarten, wurde die Delegation von Gorbatschow nicht empfangen. Der Brief wurde dann mit einem entsprechenden Protokoll einer Beamtin des Kreml zur Weiterleitung ausgehändigt.

Bei dem vorherigen Aufenthalt in Moskau hatten sich die Mitglieder der TFP-Abordnung, in einer unerschrockenen Handlung, auf den Roten Platz aufgestellt, angetan mit den Symbolen der TFP (roten Umhängen und roten Standarten mit dem goldenen Löwen) und wiederholten den Ruf, der in der ganzen Welt während der Kampagne gehört wurde: „Für Maria! Tradition, Familie, Eigentum; Litauen, Litauen, Litauen“. Zugleich erhoben sich aus ihren Herzen Bitten zur Heiligsten Jungfrau für die baldige Befreiung Litauens und aller noch versklavten Länder Russlands.

Kurz nach der Rückkehr der TFP-Abordnung aus Litauen habe ich die Freude gehabt, als Präsident des Nationalrats der brasilianischen TFP und im Namen aller TFP-Gesellschaften ein offizielles Schreiben an alle Staatsoberhäupter der Freien Welt zu senden, mit der Bitte die Unabhängigkeit Litauens so schnell wie möglich anzuerkennen.

Es ist mir eine Freude diese Ereignisse in Erinnerung zu rufen, bei denen die die Herzen von Katholiken aus den fünf Kontinenten einstimmig mit den Herzen der Litauer schlugen, sowohl, die im eigenen Land wohnten wie auch die im Exil weit weg von der Heimat weilten, wo sie sich mit christlicher Ergebenheit niederließen und fleißig erfolgreich arbeiteten und das Gastland als eine zweite Heimat betrachteten.

Es ist mir eine Freude diese Ereignisse in Erinnerung zu rufen, bei denen die die Herzen von Katholiken aus den fünf Kontinenten einstimmig mit den Herzen der Litauer schlugen, sowohl, die im eigenen Land wohnten wie auch die im Exil weit weg von der Heimat weilten, wo sie sich mit christlicher Ergebenheit niederließen und fleißig erfolgreich arbeiteten und das Gastland als eine zweite Heimat betrachteten.

Indem ich dies schreibe, denke ich besonders an die geschätzten litauischen Einwanderer, die sich über unser so großes Land (Brasilien) verbreitet und sich hier in einem brüderlichen Zusammenleben schon seit fünfzig Jahren niedergelassen haben. Denke besonders an die sympathischen litauischen Einwanderer des Stadtteils Vila Zelina in São Paulo, rund um ihre fromme und andächtige Pfarrkirche. Ich denke an die so geschäftigen und würdigen litauischen Familien, die dort wohnen; und denke mit Respekt und besonderer Sympathie an den Klerus dieser Pfarrei, besonders an meinen ausgezeichneten Freund Pater Gavenas.

Vereinigen wir uns alle in einem Gebet an die Allerheiligste Jungfrau, damit Litauen nach der wiedererkämpften Freiheit weiterhin — und immer mehr — „Terra Mariae“, das Land Mariens sei. Damit in den kalten und schönen Weiten, in denen die Vorsehung dieses Land gesetzt hat, es weiterhin mit heiligem Stolz und apostolischen Eifer die Standarte seines katholischen Glaubens hochhalte, um so die protestantischen und orthodoxen Länder die es umringen, zur heiligen katholischen Kirche anziehe.